【新宿御苑の歴史探訪】新宿御苑の歴史を辿る~国民公園誕生

新宿御苑は今から76年前の1949年5月21日に国民公園として一般公開されました。御苑の歴史にとって重要な5月は「歴史探訪」をテーマにした連載記事をお届けします。

【第1回:江戸時代から未来へ】

【第2回:近代農業技術の始まりと発展】

【第3回:福羽逸人】

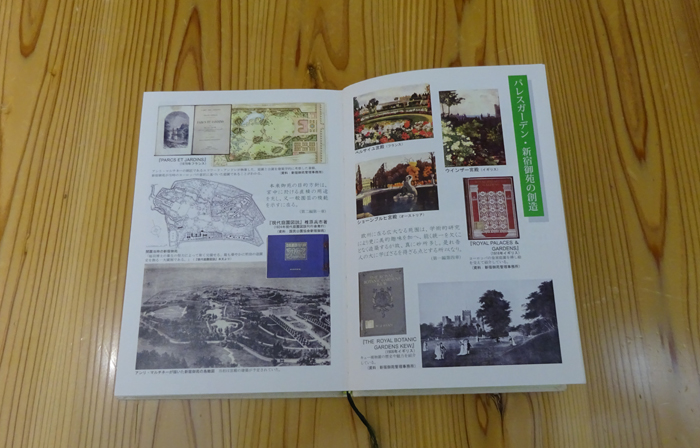

【第4回:皇室庭園の完成】

【第5回:パレスガーデンとしての新宿御苑】

【第6回:福羽苺の誕生とラン栽培】

【第7回:皇室行事「観桜会」】

【第8回:皇室ゆかりの菊花壇】

昭和24年(1949)の5月21日に国民公園として一般公開された新宿御苑は、翌年3月までの10ヵ月間で105万人もの入園者数を記録するほど人々の感心を集めました。

そして現在も年間で250万人を超えるお客様にご来園いただいています。

明治から昭和のはじめにかけて、皇室の御料地として農作物や花卉などの栽培が行われる一方、パレスガーデンとして国際親善を目的にした皇室行事が行われていた新宿御苑ですが、昭和20年(1945)の3度の空襲により、旧御凉亭と旧洋館御休所を残し、苑内はほぼ全焼してしまいました。

【写真:福羽逸人の「回顧録」から】

事務所とともに、書籍やマルチネーの原図を含む図面などもみな焼失しましたが、洋書のランの栽培書だけは、地下ボイラー室に避難させてあったために戦火を逃れ、のちに新宿御苑の貴重な資料となりました。

温室では、御苑で作出したラン数鉢を苑内で集めた薪を使って火をおこし、ようやく越冬させていました。

食糧増産のために芝生は開墾されて農耕地となり、農兵隊がジャガイモやサツマイモ、麦などを栽培しました。

戦争という厳しい状況の中では、御苑といえども庭園でありつづけることは不可能でした。

戦後、昭和21年に東京都知事から都の農業科学講習所用地として、新宿御苑を借用したいという依頼がありました。一時的に東京都の所管となり都立農業科学講習所高等部が発足しましたが、昭和24年に廃止され、5月21日に正式に一般公開されました。

日本国憲法発布後、昭和22年12月の閣議決定によって旧皇室庭園である新宿御苑は、皇居外苑、京都御苑とともに、「国民の慰楽、保健、教養等、国民福祉のために確保し、平和的文化国家の象徴」として運営していくことが決定し、厚生省に所管を移しました。

旧皇室園地であった新宿御苑は、国民に与えられた国有財産となり、御苑の現状復帰への取り組みは戦後復興とともに、国家一丸となって行われました。

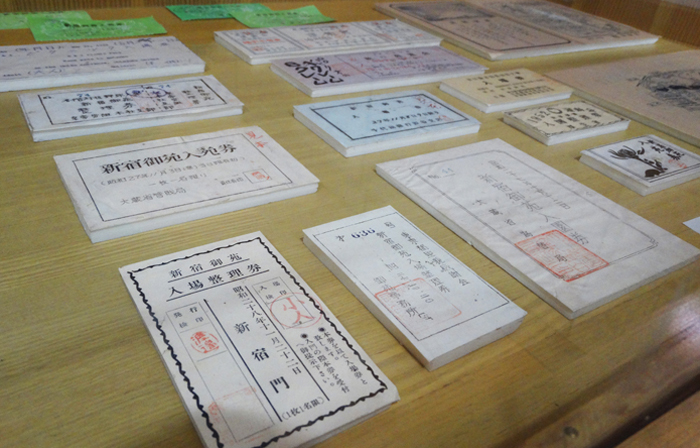

【写真:過去に使用していたチケット(現在は公開されていません)】

【写真:初代温室】

現在は環境省の所管になり、絶滅危惧植物の生息域外保全活動や、日本植物園協会および各植物園などとの連携、旧洋館御休所の重要文化財の指定、また大都市の中の貴重な緑地として、多様な面において、重要な役割を担っています。

国内外からの来園者数は年々増加していることから、今日、国民公園としての需要がますます高まっています。

今後も美しい景観を守りつつ、後世にわたって残る新宿御苑となるよう日々努めてまいります。

みなさまのご来園を心よりお待ちしています。